Image Not Available

for Francesco Guicciardini

Francesco Guicciardini

Florence, 1483 - 1540, Florence

Biography:

GUICCIARDINI, Francesco. - Francesco di Piero di Iacopo Guicciardini e di Simona di Buongianni Gianfigliazzi nacque a Firenze il 6 marzo 1483. Era il terzogenito di una famiglia numerosa (cinque maschi e sei femmine), e non molto fortunata economicamente, giacché il padre, Piero, di larga cultura e di vivi interessi letterarî e filosofici, non era uomo dai grandi guadagni. Quanto meno, non molto roseo si presentava l'avvenire per i numerosi figli di lui. La coscienza di tale situazione dovette senza dubbio essere stimolo a F. a farsi strada nel mondo, ad assicurarsi una posizione di preminenza tale da garantire sia socialmente, sia economicamente, l'avvenire: al che lo muovevano poi naturalmente una profonda e infrenabile ambizione e quel desiderio di primeggiare, di esser grande per cui già dai compagni della prima età gli era stato affibbiato il soprannome di Alcibiade. E poiché al primogenito, Luigi, erano affidati i possessi familiari a Poppiano e al secondogenito, Iacopo, gl'interessi che i G. avevano nell'azienda commerciale (seteria) con i Segni, e a lui quindi rimaneva aperta la carriera giuridico-politica, si buttò in essa decisamente, con volontà fermissima di riuscire, con una continuità di propositi degna d'un uomo maturo, con una rinunzia espressa agl'intrattenimenti e svaghi proprî della giovinezza. Più tardi, si dorrà di non aver appreso a ballare e a essere uomo di mondo; ma solo perché anche di tali arti dev'essere padrone l'uomo politico, non perché sia in lui il rimpianto di uno svago perduto: anzi sarà orgoglioso di poter affermare che i suoi anni "non ebbero corruttela alcuna, non alcuna leggerezza, non perdita di tempo".

Studiò prima latino, un po' di greco, di filosofia e di matematica; di poi, e a fondo, per sette anni (1498-1505) il diritto, trasferendosi anche a tale scopo, per un anno, all'università di Ferrara (1501-1502), e per altri tre a quella di Padova (1502-1505), finché nel novembxe 1505 conseguiva la sua laurea in diritto civile all'università di Pisa. L'anno appresso iniziava la sua carriera di avvocato. Rapida la fortuna in questo campo; ché, oltre a curare gl'interessi di ragguardevoli famiglie fiorentine, come i Capponi e i Ginori, divenne avvocato del Magistrato della Mercatanzia, della Compagnia dei tessitori, dei comuni di Fivizzano e di Santa Croce, della Podesteria e Lega del Chianti, di varî ordini monastici. Era, se non la grande ricchezza, l'agiatezza sicura, tanto più necessaria ora che egli era a capo d'una famiglia propria; dalla moglie Maria di Alamanno di Averardo Salviati, sposata il 2 novembre 1508, aveva avuto infatti, già nel 1509 e nel 1511, due bambine, a cui sarebbero seguite altre cinque. Il timore di compromettere la sua carriera di legale spiega anzi com'egli esitasse, quando il 17 ottobre 1511 la repubblica lo designò ambasciatore in Spagna a Ferdinando il Cattolico; poi, e per le esortazioni del padre, e perché in fondo l'ambizione sua doveva sentirsi lusingata dall'incarico, non solo onorevole, ma importante, decise di accettare. Il 29 gennaio 1512 partiva per la sua legazione, dalla quale non ritornava che due anni più tardi, il 6 gennaio 1514.

Fu un evento decisivo per la vita del G., soprattutto per l'influsso che l'esperienza delle cose di Spagna ebbe sul suo pensiero. Era la prima esperienza diretta ch'egli facesse della vita politica, e per di più in un grande stato, pervenuto allora al massimo della sua forza, guidato da un uomo come Ferdinando il Cattolico, il più abile, spregiudicato, lungimirante uomo di governo che fosse a quei tempi in Europa; un'esperienza pertanto ben atta a nutrire di cose un intelletto quale quello del G., attentissimo alla realtà, finissimo nel percepire d'un subito i varî mutamenti di opinioni e di azioni, non impacciato da ideologie astratte, libero da qualsiasi muffa scolastica, disposto ad accogliere la lezione delle cose e a trarne tesoro. In quei due anni veramente s'iniziava quell'esperienza di uomini e di cose, che doveva poi dare all'orizzonte del G. storico un'ampiezza non raggiunta da alcun altro dei suoi contemporanei e che avrebbe costituito il di più della Storia d'Italia rispetto alle Storie fiorentine, concepite ed elaborate nel 1509, nel periodo ancora completamente fiorentino. Ma anche dal lato pratico l'ambasceria in Spagna doveva avere conseguenze decisive. All'inquieta bramosia di cose grandi del giovane G. s'era finalmente aperta la vera via, che non era certo quella del consulente legale: la carica ricoperta lo metteva ormai in prima linea tra i Fiorentini a cui bisognava ricorrere per la vita pubblica.

Sennonché, mentr'egli era in Spagna, cadeva la repubblica del Soderini e rientravano in Firenze i Medici. E allora le preoccupazioni del G., che d'altronde il matrimonio con la figlia di Alamanno Salviati, avversario del Soderini, aveva già prima riavvicinato con gli elementi ostili alla repubblica, si volsero a rendersi propizî i nuovi padroni, specialmente dal momento in cui il card. Giovanni de' Medici (Leone X) ascese al seggio pontificio; ed egli insistette anzi per essere richiamato a Firenze, sì da essere presente nel critico momento di trapasso dal vecchio al nuovo regime. Richiamato in patria, e vinte le prime diffidenze, entrava in grazia di Lorenzo de' Medici. Il 5 aprile 1516 Leone X, su raccomandazione di Lorenzo, lo nominava governatore di Modena e del suo distretto, col titolo di commissario: carica occupata fino all'aprile 1524, e ch'era l'inizio di una quasi ventennale attività a servizio della Chiesa.

Le sue attribuzioni, successivamente estese, dal 3 luglio 1517 al 29 settembre 1523 su Reggio, dal 29 novembre 1521 al 30 novembre 1522 su Parma, erano amplissime, quindi assai confacenti con l'indole dell'uomo, autoritario, deciso a imporre la sua volontà a chiunque e a non tollerare ingerenze estranee nella sua opera. E ch'egli sapesse agire e comandare, dimostrarono i primi provvedimenti presi contro i criminali e l'epurazione del personale dell'amministrazione, che diedero subito a vedere la sua intenzione di ristabilire l'ordine, la sicurezza e la prosperità in quei territorî, devastati dalle ultime guerre, fino a quel momento abbandonati a sé stessi dall'autorità pontificia. Tipica al riguardo la lotta condotta contro Domenico d'Amorotto, signore di Carpineto, padrone della montagna reggiano-modenese. Fu azione non facile, lunga, e per condurla a termine il G. dovette affrontare sia l'odio dei partiti e delle persone, sia la resistenza del governatore pontificio di Bologna, non proclive a lasciare al collega, minore in grado, completa mano libera: ed è chiaro titolo d'onore per il G. l'averla proseguita, con una rigidità di direttive veramente insolite in un governatore di quell'età.

Ma la sua opera di pace veniva bruscamente interrotta, nel 1521, dal riaccendersi della guerra tra Carlo V e Leone X da una parte, Francesco I di Francia dall'altra. Teatro delle operazioni dovendo essere la Lombardia, Modena, Reggio e Parma divenivano piazze di capitale importanza militare: ed effettivamente, il 19 dicembre l'esercito francese occupava i sobborghi di Parma, fatti abbandonare dal G., deciso a salvare la città. La popolazione tumultua: chiede la resa; il consiglio degli Anziani è titubante, ma egli non cede, e quando i Francesi, il 21, muovono all'assalto della città, dirige la difesa senza esitare. L'assalto è respinto, il nemico costretto a ritirarsi.

Così, di fronte al pericolo, il G. aveva rivelato a pieno la sua tempra d'uomo di comando. Poco importa che poi, per un momento, la curia pontificia invece di ricompensarlo lo trattasse con assai pochi riguardi: la coscienza del dovere compiuto era in lui nettissima, sì da fargli rivolgere richieste di aiuto al collegio cardinalizio in tono altero. Poco più tardi, d'altronde, l'elevazione al seggio pontificio del card. Giulio de' Medici (Clemente VII), col quale egli era in intima amicizia, faceva nuovamente volgere il vento in suo favore. Il 6 aprile 1524 gli veniva affidata la presidenza della Romagna, che gli dava i poteri giurisdizionali su tutta la regione, Bologna esclusa; il 6 maggio egli prendeva di fatto possesso della nuova carica, a Forlì. E nuovamente bisognò lavorare per riportare la pace e la sicurezza in una terra lacerata da fazioni cittadine, corsa e perduta e senza ordine amministrativo e depauperata; e nuovamente bisognò urtarsi all'ostilità dei partiti e ai timori della curia pontificia, troppo disposta a lasciar correre o a cedere a preghiere e pressioni di personaggi influenti della nobiltà romagnola. Ma, come già a Modena e a Reggio, così anche in Romagna G. era deciso a eseguire il suo compito; e vi riuscì sostanzialmente, restaurando l'ordine, riformando l'amministrazione della giustizia, specialmente la procedura, riordinando il sistema fiscale, promovendo lavori pubblici. Ma dopo appena due anni; nel gennaio del '26, doveva abbandonare l'opera sua tutt'altro che compiuta, per recarsi a Roma, presso Clemente VII.

Giungeva in un momento critico per la politica non solo della curia, ma di tutti gli stati italiani. Dalla vittoria di Pavia in poi l'incubo del predominio di Carlo V gravava sull'Italia: occupato il Milanese, prigioniero il re di Francia a Madrid, agli stati italiani pareva riserbata un'imminente servitù. Clemente VII che s'era alleato, il 12 dicembre 1524, con la Francia, che poi s'era accordato il 1° aprile 1525 con il viceré spagnolo di Napoli, divenendo d'un subito da "francese", "imperiale", tornava a essere inquieto, e allacciava nuove trattative con la reggente di Francia, coi Veneziani, salvo poi a nuovamente inclinare verso Spagna: una politica tutta incertezze e oscillazioni, troppo sensibile al minimo particolare nuovo e, anche, ai diversi influssi del datario G. M. Giberti e di N. Schonberg (v. clemente v11). E già per tutto il 1525 il G. aveva insistentemente scritto ed esortato perché finalmente si seguisse una direttiva politica precisa e sicura: la quale, per lui, convinto che l'acquisto del Milanese da parte di Carlo significasse la fine della "liberta" di tutti gli stati italiani, non poteva essere se non una politica antimperiale, sulla base di una lega fra gli stati italiani e il re di Francia. Era dunque il G. in perfetto accordo con il datario Giberti (v.); e cosi fu che, venuto a Roma e assunta sostanzialmente la direzione della politica estera della curia, indirizzasse tutti i suoi sforzi alla conclusione della grande lega antimperiale. Il 22 maggio 1526, a Cognac (v.), l'attivissima opera di lui e del Giberti riusciva al pieno successo. Subito dopo, il 7 giugno, egli lasciava Roma per raggiungere l'esercito, come luogotenente generale del papa con pieni poteri per la direzione delle operazioni militari.

Così l'Alcibiade di un tempo era giunto ai posti supremi nei momenti più critici della storia italiana: e già poteva credere imminente l'ora del trionfo della politica ch'egli aveva imposto all'irresoluto Clemente VII, e veder prossimo il. crollo del prepotere di Carlo V sulla penisola. Con lui sperava, e più di lui s'illudeva, l'altro spirito magno dell'epoca, il Machiavelli. Ma tosto crollarono le speranze. Il piano di guerra, proposto dal G. stesso (cioè avanzata su Milano per liberare Francesco Sforza, assediato nella cittadella), richiedeva una rapidissima esecuzione; Il duca d'Urbino, capo dell'esercito veneziano, fu d'altro parere e ne seguirono lunghe e infruttuose discussioni fra i due capi, e infine, quando il duca si decise ad avanzare, lo fece con tanta lentezza da permettere agl'imperiali di preparare la difesa e di rendere vano l'attacco - d'altronde irresoluto e fiacco - dei Veneziani su Milano. Fallito il quale attacco e ritiratosi Francesco Maria della Rovere a Marignano, la cittadella di Milano capitolò; altri errori seguirono da parte del duca e l'esito della campagna fu irrimediabilmente compromesso nonostante gli sforzi disperati del G. Poi, nel novembre, giungeva nella valle padana G. Frundsberg, a capo di 11.000 lanzichenecchi; alla fine dello stesso mese moriva Giovanni delle Bande Nere, l'unico "vero soldato" che ci fosse nel Campo della Lega, a detta del G. stesso; nel febbraio del '27 l'esercito del duca di Borbone si congiungeva con quello del Frundsberg; ai primi di maggio le truppe di Carlo V entravano in Roma, votata al saccheggio.

Né solo crollavano in quel momento le grandi speranze italiane del G.: ché anzi a Firenze, cacciati i Medici, s'instaurava la terza e ultima repubblica fiorentina. Ed egli doveva tornare alla fine di giugno nella città nativa e dilettissima, per trovarsi di fronte a nuove difficoltà. Giacché ora sovrastava il pericolo che gli estremisti prendessero il sopravvento, e sia in politica interna sia in politica estera si lasciassero trascinare ad atti insensati. E quanto difficile fosse la situazione provava ben presto a sue spese il G., che veniva accusato di prevaricazione di fondi destinati alle truppe della Lega, durante la guerra, e di aver permesso ai soldati della Lega stessa il saccheggio del territorio della repubblica. Accuse partigiane, l'una e l'altra, e infondate: ma non per questo meno dolorose per chi ne era colpito. E circolavano, fra gli ambienti estremisti, voci calunniose sul conto di lui, sospetto per i suoi rapporti con i Medici, oltreché per la sua ben nota avversione a ogni govemo cosiddetto democratico: tutte cose che lo rendevano "sì afflitto, che sia non che altro miserabile agli inimici". Eppure egli aveva cercato di porsi come intermediario fra il papa e la repubblica per placare l'uno e impedire all'altra un'azione troppo decisamente antimedicea, convinto di lavorare, con ciò, al bene della sua patria. Tuttavia, finche fu gonfaloniere Niccolò Capponi, suo buon amico, il G. poté vivere sufficientemente tranquillo. Ma l'avvento al potere degli Arrabbiati e di Francesco Carducci significò la fine dei suoi rapporti con la repubblica. Minacciato d'arresto, abbandonava Firenze, recandosi presso il pontefice; nel dicembre 1529 era citato a comparire davanti agli Otto di guardia, il 17 marzo 1530 condannato dalla Quarantia per macchinazioni contro lo stato. Solo la caduta del governo repubblicano (agosto) gli riapriva le porte della città e gli ridava la possibilità di far udire la sua voce in un momento decisivo per la sorte di Firenze, anzi di essere uno dei dirigenti in quel momento critico, come membro degli Otto di pratica. Colpiti duramente, con condanne a morte ed esilî, i membri più in vista del partito degli Arrabbiati, occorreva dar respiro alla cittâ, duramente provata dal lungo assedio, e preparare l'avvento del nuovo regime: due cose di cui si preoccupava profondamente il G., impressionato da una parte dallo squallore in cui si ritrovava la sua patria, desideroso dall'altra di approfittare delle circostanze per instaurare, in piena coerenza con tutto il suo pensiero politico, il dominio dell'aristocrazia "de' savi". Mentre infatti altri, come Francesco Vettori e Luigi Guicciardini, propendevano decisamente per l'accettazione del principat0, di un principato ormai assoluto, il G. cercava di contemperare ancora il dominio dei Medici con il rispetto alle forme repubblicane: evitare in modo assoluto una "tirannia" çhe non avrebbe mai condotto ad altro se non ad alienare definitivamente dalla casa medicea l'animo dei Fiorentini; cercare invece di costituire un solido partito, reclutato fra i "savi" e i "prudenti" e devoto ai Medici, ma non fino al punto da lasciarsi esautorare di ogni funzione politica, anzi destinato ad avere il massimo peso nella direzione delle cose pubbliche. Sennonché papa Clemente VII progettava diversamente; e poco contento che il suo antico favorito non accettasse senza pretese l'assolutismo mediceo, lo allontanò da Firenze, affidandogli l'incarico di governatore di Bologna, mentre dava la presidenza di Romagna a Baccio Valori, ostilissimo al G. Era la liquidazione, onorevole se si vuole, d'un uomo troppo pericoloso: il G. capì e si sdegnò, ma dové partire per la nuova residenza (22 giugno 1531) in cui rimaneva sino al 24 novembre 1534.

Ancora ebbe modo di aver parte preponderante in un grande evento politico: quando cioè i fuorusciti fiorentini si rivolsero a Carlo V perché intervenisse come arbitro tra loro e i Medici, egli fu incaricato di difendere il duca Alessandro. Cosa che gli valse le imprecazioni e le ingiurie del partito "della libertà", mentre in realtà chi difendeva l'indipendenza fiorentina contro il pericolosissimo intervento dell'imperatore, era proprio lui. E poco dopo ancora intervenne, alla morte del duca Alessandro, per patrocinare l'elezione di Cosimo I. Poi fu la fine dell'attività pubblica. Cosimo I si era deciso ad accettare le richieste imperiali, cioè sostanzialmente a cedere all'inviato di Carlo V. le fortezze di Firenze, Pisa e Livorno: con ciò il partito degli antimperiali, alla cui testa stava proprio il G., cadeva in disgrazia e perdeva ogni influenza presso il nuovo duca. Così il G., ritiratosi nella sua villa di Santa Margherita in Montici, trascorse gli anni dal '37 al '40, attendendo alla sua ultima e massima opera, la Storia d'Italia. Il 22 maggio 1540 moriva.

Il pensiero e l'opera. - Strettamente connesso con le varie vicende della vita, tutta dedicata all'azione politica, era il pensiero del G., anch'esso rivolto verso l'agire politico, anzi preoccupato soprattutto, almeno sino agli ultimi anni, di preparare il pratico comportamento. Sotto questo riguardo, l'opera più significativa era quel Dialogo del reggimento di Firenze in cui si esprimevano con la massima chiarezza aspirazioni e progetti di lui, affaccendato allora e per parecchi anni ancora a preparare un riordinamento dello stato fiorentino, che lasciasse largo campo d'azione a quell'aristocrazia dei savî e dei prudenti, che costituiva l'ideale del G.

In sostanza, egli, avverso tanto al dominio personale dei Medici, come a un governo democratico (nel senso d'allora) - come comprovava, nella sua vita, l'atteggiamento tenuto in due diverse riprese, di fronte agli Arrabbiati, nella repubblica fiorentina del 1529-30, e di fronte ai progetti di un principato assoluto, sotto Alessandro e Cosimo I de, Medici - propugnava un governo, in cui il potere sarebbe stato effettivamente nelle mani di un Senato di 150 membri: questo avrebbe dovuto decidere di tutti gli affari importanti, e avrebbe avuto come organo permanente esecutivo una giunta di 10 senatori, eletti per sei mesi (qui il modello veneziano è facilmente percepibile).

E raramente uomo fu più dotato di senso politico del G.: spirito sciolto da ogni dogmatismo e quindi, come già s'è detto, aperto alla lezione dell'esperienza; sensibilissimo nel percepire i rapporti di forze, il mutar delle situazioni, il gioco d'interessi in cui s'avviluppavano uomini e partiti. Mentre nel suo grande concittadino, il Machiavelli, si può talora avvertire un certo abito letterario, che vela la realtà e vi sovrappone un ricordo classico, nel G., pure fornito di maggior corredo di studî, pure familiare con gli studî di diritto - un pericoloso schermo della realtà! - non v'è mai traccia di letteratura o di astrazioni dottrinali; mentre per il Machiavelli l'esperienza viva delle cose moderne viene accomunata alla lezione delle cose antiche, cioè all'esperienza libresca, per il G. sola maestra rimane la prima. Ond'è ch'egli non si stancherà mai di ammonire contro il valore dell'esempio, e specie dell'esempio tratto da una storia ormai loutanissima; di metter in guardia contro gli appelli alla storia romana, così cari al Machiavelli e così ingannevoli; di raccomandar la "discrezione" nel servirsi di massime dottrinali. In questo, veramente, il G. è ormai fuori dell'umanesimo, di una modernità non raggiunta da alcun altro dei suoi contemporanei.

Ma se il tenersi fermo alla lezione dell'esperienza viva e concreta dava al G. una sicurezza di giudizio particolare; una forza di penetrazione e, a un tempo, un senso della sfumatura singolarissimi; per altro verso costituiva un limite, che faceva del mondo ideale del G., precisissimo e rifinito nei particolari, un che di angusto e povero di grandi risonanze. Proprio il diffidar delle generalizzazioni, dei troppo arditi voli dell'immaginazione e dell'animo; il considerare con soverchia preoccupazione i particolari, e il titubare, pertanto, di fronte ai vasti pensieri, che sembrassero ipotecare un avvenire i cui particolari nessuno poteva prevedere; il ritrarsi voluto dalle costruzioni teoriche che finiscono sempre con l'irrigidire in norme statiche quel che non è statico mai: proprio tutto questo tarpa per così dire le ali al pensiero del G. Il quale scrisse, è vero, e parecchio, sul modo di sistemare il governo di Firenze: ma sempre in vista di un ben preciso, ben determinato scopo, da attuarsi nel momento; mai invece lasciandosi andare a vedere oltre il momento e il fine contingenti. Ch'egli avesse pensieri generali sull'uomo e sulla politica e sullo stato è certo: e le sue idee in proposito vengon fuori chiaramente, non solo nei Ricordi politici e civili, non solo negli scritti politici, sibbene anche nelle opere storiche. Ma sono sempre annotazioni, "ricordi" staccati, frasi di commento, ch'egli ripugna a connettere in una costruzione d'insieme. Così si spiega come idee, comuni a lui e al Machiavelli, abbiano potuto divenire decisive nella storia del pensiero umano solo per merito del secondo: è il caso per il riconoscimento della politica come politica, al di fuori del problema morale, riconoscimento ch'è netto anche nel G., ma che solo per bocca del Machiavelli acquista il valore di una conquista spirituale, discussa e combattuta sì, ma operante con forza, in un senso e nell'altro, anche nel futuro.

A questa diffidenza del pensiero verso i troppo vasti progetti, rispondeva d'altra parte la riservatezza dell'animo, poco incline ai grandi abbandoni. Anche qui, in quest'uomo che operò e lottò tutta la sua vita per la sua patria - per Firenze, ma anche in un certo momento (lega di Cognac) per l'Italia -, come pochi altri in quel tempo, e fu, nelle sue cariche pubbliche, di una rigidità e austerità e onestà, di principî e di metodi, veramente rara, v'è come un continuo ritegno ad abbandonarsi alla passione, all'entusiasmo per un'idea; un controllo incessante, come sui pensieri così sui moti dell'animo. Talora il ritegno cede: e si ha allora la invettiva contro i "preti", che ha reso celebre uno dei Ricordi. Ma generalmente l'impulso interiore vien frenato, posto sotto controllo del pensiero, esaminato e vagliato con occhio criticamente espertissimo, valutato in rapporto all'effettiva possibilità di realizzazione; e generalmente allora quel che poteva essere slancio appassionato si tramuta, di fronte alla realtà ostile, in un amaro disincantamento, o addirittura in uno scetticismo che rivela la disillusione. Era l'atteggiamento più antirettorico, più antiletterario che si potesse immaginare; e v'era in esso qualche cosa di profondamente nobile, un che di pudore morale a scoprirsi di fronte, al prossimo, un riserbo sdegnoso di fronte al volgo, mai amato dal G., aristocratico nel sentire quant'altri mai. Tuttavia, il punto d'arrivo di una simile, voluta costrizione di sé stesso, era pur sempre l'abbandono delle grandi speranze, l'accettazione, sia pur amara, dello statu quo, morale e politico; era una freddezza di tono, che s'andò accentuando con gli anni nello stile stesso (le espressioni vivacissine, d'immediata e popolaresca efficacia, che si trovano nella Storia fiorentina, non si trovano più né nel Dialogo del Reggimento di Firenze, né nei Ricordi, né nella Storia d'Italia).

Da tali disposizioni d'animo e di pensiero nasceva una visione complessiva della vita priva sostanzialmente di entusiasmo d'azione. Non erano solo divergenze in merito al particolare assetto politico di Firenze a dividerlo dagli Arrabbiati; non era solo la sua natura di uomo, riservato e poco incline al volgo: era, ben più, una profondissima e insanabile divergenza fra la mentalità dei "pazzi" (come li chiamó il G.), e la mentalità dei "savî", cioè fra una mentalità ostinata a perseguire l'effettuazione d'un proprio ideale, nonostante la realtà avversa, e una mentalità troppo attenta alle possibilità di realizzazione. Che poi i "pazzi" potessero resistere per lungo tempo, questo appunto era cagion di stupore al savio.

È ovvio quindi che, diminuendo la fede nella virtù creatrice dell'uomo, s'accrescesse il senso della precarietà delle cose umane, che nel contrasto virtù-fortuna, dal G. accolto al pari di tutti gli altri pensatori del Rinascimento, la fortuna avesse parte prevalente più di quanto non avesse avuto nell'Alberti e nel Machiavelli; che all'incertezza e alla precarietà delle cose umane fossero dedicati frequenti, seppur rapidi accenni, in tutte le opere, e, specialmente, un ricordo celebre. Ovvio, anche, che in una concezione siffatta riecheggiassero nuovamente certi motivi religioso-medievalistici, che sono stati forse troppo poco valutati dagli studiosi del G. Sul mondo e sulla storia appare nuovamente, talora, la provvidenza divina: una provvidenza un po' vaga, confusa, alleata in maniera oscura al senso del caso e della fortuna; una provvidenza che rimane generalmente assai lontana, e che non impedisce al G. di vedere, nel concreto, la storia fatta unicamente dagli uomini, per motivi e fini umani. Ma resta il fatto che, la fiducia nella forza creatrice dell'uomo non essendo più piena com'era stata nel Machiavelli, fortuna e provvidenza divina confluiscano nel creare, a tratti, attorno agli uomini un'atmosfera equivoca. In questo, come anche nel riaffiorare, qua e là, di preoccupazioni morali o moralistiche che contrastano stranamente con la solita spregiudicatezza di giudizio, come in genere nel tono anti-entusiastico, il G. - spirito assai più complesso del Machiavelli - è il diretto precursore dello spirito delle età a lui posteriori, sì che si possono già scorgere in lui talune caratteristiche della mentalità e dello stato d'animo degli uomini della Controriforma.

Quanto s'è detto, serve pure a spiegare il molto discusso "particulare" del G. Che in lui fossero vivissime l'ambizione e le preoccupazioni personali è fuor di dubbio - e lo si può avvertire nella stessa passione, pur sincera e profonda, per la patria, per Firenze; ma non è posslbile interpretare il "particulare" semplicemente in rapporto a fini personali egoistici o interessati. In questa innegabile cura del proprio "particulare", è invece soprattutto il riflesso di quella generale concezione ora lumeggiata, per cui, tosto che nasce, ogni entusiasmo trova un immediato freno, e ai progetti di grandi azioni s'oppone il senso amaro della loro vanità.

Non dunque come teorizzatore doveva segnare un'orma incancellabile il G., trattenuto dalla stessa natura del suo spirito alla soglia della costruzione. Ma quel che aveva costituito il suo limite in un senso - eccessiva aderenza al particolare contingente, soverchia attenzione ai singoli uomini e alle singole brighe degli uomini, soverchia "diplomazia", in una parola, - diveniva invece motivo di superiore finezza e sagacia interpretatrice quando si trattava, non di costruire ex proprio, ma di giudicare, dal di fuori, fatti e uomini. La mirabile capacità di penetrazione politica e il senso innato della sfumatura e del particolare, venivano in luce con impressionante vivezza nelle due grandi opere storiche, scritta l'una in giovanissima età, prima dell'inizio della vita pubblica; l'altra, sul declinar delle forze, quando la vita pubblica era ormai chiusa, con una completa delusione. Tra le due intercorrono le differenze che sono tra un giovane dall'esperienza ancor limitata, ma con illusioni e speranze, e l'uomo dall'esperienza ricchissima, europea addirittura, ma ormai disincantato. Ma già nell'opera giovanile era in nuce tutto lo storico, col suo metodo; già allora la storia veniva studiata nel giuoco delle forze politiche, nel contrasto di interessi politici, fra uomini e partiti. Questo punto di vista non mutò. L'esperienza del G. significò accrescimento di finezza nel giudizio, maggior sicurezza e maggiore ampiezza di sguardo: ma non mutò sostanzialmente il suo modo di vedere. Come nelle Storie fiorentine, così nella Storia d'Italia gli uomini sono mossi da alcune passioni elementari: desiderio di potenza soprattutto; come nelle Storie fiorentine così nella Storia d'Italia lo storico osserva solo il lato. politico degli eventi. La vita religiosa, nonostante il suo rispettoso atteggiamento di fronte al Savonarola, e nonostante il riapparire qua e là del giudizio di Dio, gli sfugge; quel ch'è più strano, la stessa vita economico-sociale di cui pure, come uomo e come statista, si preoccupava assai, occupa una parte ridottissima nelle Storie fiorentine, nulla addirittura nella Storia d'Italia. Ond'è che lo stesso psicologismo storico di lui, per quanto sottile e fine, finisce col divenire alquanto stilizzato e troppo monocorde.

Ma, ammessi questi limiti (ch'erano d'altronde i limiti della storiografia del Rinascimento), entro la sua storia politica il G. si aggira con una sicurezza di mosse, una perspicacia d'intuito, una felicità di rappresentazione che fanno di lui il massimo fra tutti gli storici italiani. E se nelle Storie fiorentine ancora ci si muoveva nel ristretto cerchio di una città, con la Storia d'Italia - per la prima volta nella storiografia italiana - l'intera vita della penisola era analizzata e raffigurata nella sua complessità: la politica di questa o quella città divenne semplice parte di un intreccio generale di eventi, i fatti del Napoletano o di Venezia vennero seguiti nelle loro ripercussioni a Firenze o a Milano; più ancora, s'intravide, sia pure di scorcio, nella storia della penisola le ripercussioni dei fatti di altri paesi. Ne uscirono quadri dalla prospettiva amplissima, disegnati a grandi e sicuri tratti con mano maestra: com'è il quadro delle condizioni d'Italia alla morte di Lorenzo de' Medici, che costituisce come il prologo, grandioso, alla narrazione. La quale, poi, trova zone di gran luce nei ritratti delle figure dominanti: ritratti di cui taluno (e soprattutto quello di Clemente VII, XVI, cap. 12), rimane stupendo modello di arte psicologica.

Lo storico, di fronte al susseguirsi degli eventi, rimane distante: non investe la sua materia delle sue passioni, non cerca di vederla alla luce di un suo ideale, accontentandosi invece di osservare le cose come si sono svolte, e di afferrare i segreti motivi delle azioni. Quasi sempre, è un'impassibilità disincantata - riepilogo appunto delle disillusioni e delle amarezze di una vita: nel che la Storia d'Italia si differenzia notevolmente dalle Storie fiorentine, tutte accese invece dalle passioni politiche del loro autore - avversione e disprezzo per la repubblica soderiniana, aspirazioni a un governo di savî. Fra le due storie, tra la prima espressione di un animo giovanile, animato da fortissima volontà d'azione, e l'espressione di un animo ormai rassegnato a non agire più, i Ricordi politici e civili: l'opera più personale, sotto un certo punto di vista, dell'autore, quella dove il G. appare più completamente e nettamente nella sua personalità (e per questo anche l'opera più discussa), ma dove anche è già come un bilancio consuntivo di una vita, e dove già, di fronte al mondo, l'animo del G. appare chiuso e lontano, senza più una luce che lo rischiari.

Le opere. - La prima opera del G. sono le Storie fiorentine, scritte nel 1509: esse abbracciano il periodo 1378-1800, ma sono particolareggiate solo a partire dal 1492. Seguono il Discorso di Logrogno, il primo scritto in cui il G. tratti la questione della riforma del governo fiorentino, e assai importante per questo riguardo, redatto in Spagna, nel 1512; e la Relazione di Spagna, scritta al termine dell'ambasceria. Delle altre opere - ricordando solo le più importanti - il Dialogo del

Person TypeIndividual

Last Updated8/7/24

Florence, 1425 - 1498, Borgo alla Collina

Vigevano, 1452 - 1508, Loches, France

Ferrara, 1530 - 1575, Ferrara

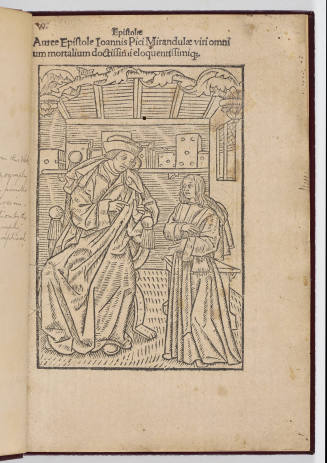

Mirandola, 1463 - 1494, Florence

Lamporecchio, about 1498 - 1535, Florence